みなさん、こんにちは!

早速ですが、ビオトープ管理士という資格をご存知ですか?

ビオトープ管理士とは、自然や生態系に関する知識や技術等を有している人を認定する民間資格のことです。

私は、2024年の10月に受験し無事に2級ビオトープ計画管理士に合格することができました。

今回は、2級ビオトープ計画管理士の受験を受けるにあたって実践した勉強方法や小論文の内容についてご紹介していきたいと思います。

この記事は以下の人におすすめです。

- 2級ビオトープ管理士の資格取得を目指している方

- 勉強方法について悩んでいる方

- 小論文のテーマ決めに悩んでいる方

ビオトープ管理士について

ビオトープ管理士の目的

「ビオトープ」とは、地域の野生生物(Bio)と生物が生息する空間(Top)を意味するドイツ語です。

ビオトープ管理士とは、現在、残されている自然を保護し、失われてしまった自然を再生することを目的とした技術者のことです。

ビオトープ管理士の部門と階級

ビオトープ管理士には「計画部門」と「施工部門」の2つの部門に分かれており、

さらに「1級」と「2級」の2階級に区分されています。

◎ビオトープ管理士の種類

- 1級ビオトープ計画管理士 1級ビオトープ施工管理士

- 2級ビオトープ計画管理士 2級ビオトープ施工管理士

私が受けたのは2級ビオトープ計画管理士です。

※「計画部門」と「施工部門」は同じ年に同時に受験することはできないので、どちらを受けるかは予め決めておく必要があります。

ビオトープ管理士試験の内容

今回は2級ビオトープ管理士の内容を中心にご紹介していくので、1級ビオトープ管理士の内容は省略します。

ビオトープ管理士の試験は年に1度、9月末~10月上旬に全国で一斉に実施されます。(日本生態系協会が運営しているビオトープ管理士公式サイトから受験用の申込用紙をダウンロードし、申込期間中(6月~8月中旬)に郵送します。)

2級ビオトープ管理士の試験は筆記試験となっており、「択一問題」と「小論文」が問われます。

択一問題について

「生態学」・「ビオトープ論」・「環境関連法」は共通科目、「計画部門」・「施工部門」は専門科目となっています。

- 共通科目(「生態学」・「ビオトープ論」・「環境関連法」)からは各10問

- 専門科目(「計画部門」または「施工部門」)からは20問

- 合計50問が出題されます。

合格基準は各科目60%以上正解する必要があり、

具体的には、共通科目でそれぞれ6問以上、専門科目で12問以上正解しなければならず、

どれか一つでも合格基準を下回る科目があると不合格になってしまいます。

●共通科目・専門科目で問われる内容

| 共通科目 | |

| 生態学 | 生態系の構成要素、機能、生物と環境の間の相互作用等に関する事項 |

| ビオトープ論 | ビオトープの理念、保護の考え方および方法等に関する事項 |

| 環境関連法 | 自然環境および野生生物の保護等に関する法制度 |

| 専門科目 | |

| 計画部門 | 都市計画や農村計画、地域計画、国土全体の土地利用計画等において、特に自然生態系の保護・保全、復元、創出を目的とした場合の構想、計画、設計等に関する事項と、それらに関する法制度 |

| 施工部門 | 河川や市水域、海岸、道路、農地、公園、里山、森林、庭等において、野生生物の生息空間を保護・保全、復元、創出する際の設計・施工全般に関する事項と、それらに関する法制度 |

小論文について

小論文は受験者がビオトープ管理士に対してどのような考え方や志しを持っているのかについて問われるものであり、与えられたいくつかのテーマから一つ選び、400字以内で解答します。

合格は「可」か「不可」で評価され、ビオトープ管理士としての考え方や行動が適切な場合は「可」、そうでない場合は「不可」となります。

そのため、合格基準は「可」の評価を得る必要があります。

ビオトープ管理士の勉強方法

学習期間について

学習期間は約半年(6か月)ほど掛けました。

ビオトープ管理士公式テキスト

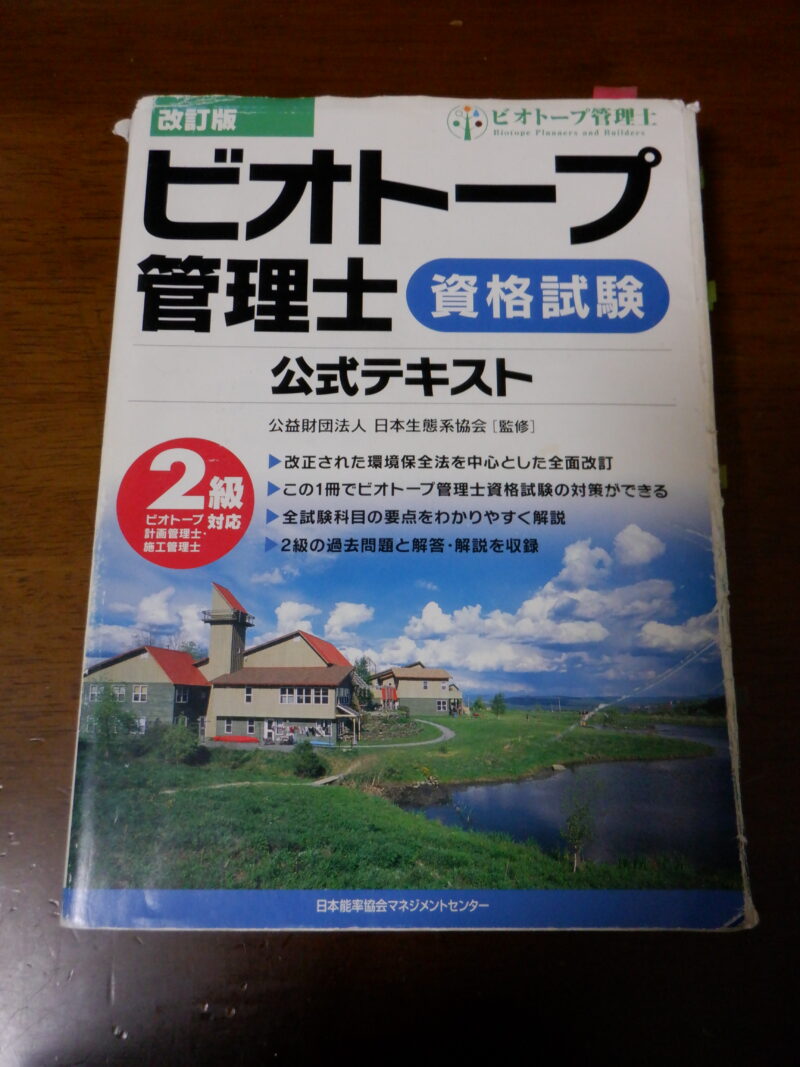

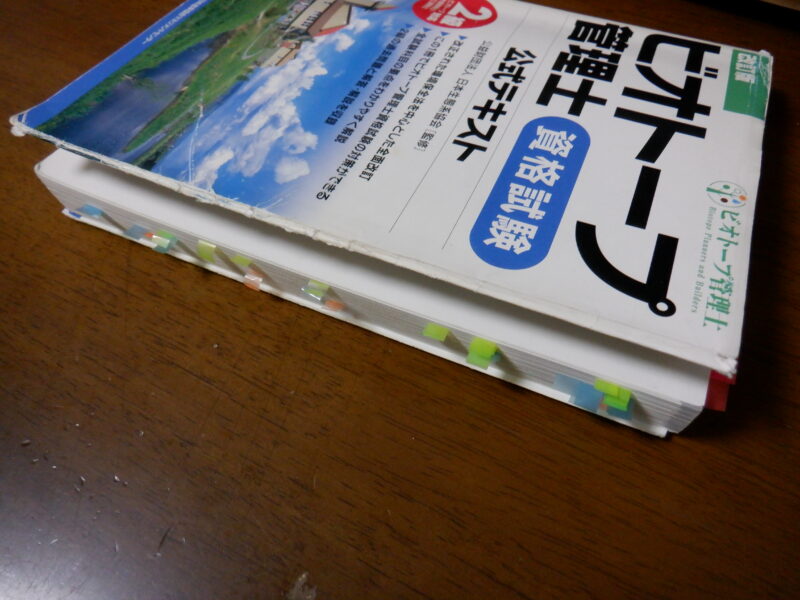

日本生態系協会が監修しているビオトープ管理士公式の参考書です。

下の写真は実際に使っていたものです。

法律などの難しい内容や覚えられない用語のあるページには、蛍光ペンでマーカーを引いたり、付箋を貼ってすぐに復習ができるように工夫しました。

ビオトープ管理士資格試験 過去問題

過去問題は、日本生態系協会が運営しているビオトープ管理士公式サイトから「エコネット会員」に登録することでダウンロードできます。

「エコネット会員」の登録は無料でできます。

HPには各部門ごとに直近3年分の過去問題と解答が掲載されています。

私も過去問題をダウンロードした後、3年分すべてを印刷し、いつでも持ち運べるようにフラットファイルに挟みました。

過去問を解き始めたときは、かなりボロボロの結果でした…。

特に環境関連法の問題に苦戦したのを覚えています。

解いている中で苦戦した問題については、ビオトープ管理士の参考書やインターネットなどで調べました。

過去3年分の問題を繰り返し解いていくうちに、問題の出題傾向などがつかめるようになっていきました。

共通科目(あくまで一例です)

- 生態学 …「生態ピラミッド」、「生物分布境界」、「ニッチ」、「植生遷移」等

- ビオトープ論…「ビオトープの定義」、「ゾーニング」、「レッドリスト」、「生態系サービス」等

- 環境関連法 …「鳥獣保護管理法」、「種の保存法」、「自然環境保全法」、「環境影響評価法」等

専門科目(計画部門のみ)

- 計画部門…「チョウ類の食草」、「ミティゲーション」、「地域計画」、「ビオトープ管理士としてのあり方」等

※個人的によく出題されているなと感じた内容を挙げました。年によって問題内容は異なるので気を付けてください。

学習ノート

コクヨのキャンパスノートB罫

学習ノートはコクヨのキャンパスノートB罫を使いました。

ノートの罫線にはドットが入っているので、線が引きやすく、写真を貼る際の目印になるのでとても使いやすいです。

A罫ノートとB罫ノートがありますが、B罫ノートの方が行数が多く、書ける文字数も多いのでオススメです。

学習ノートの内容

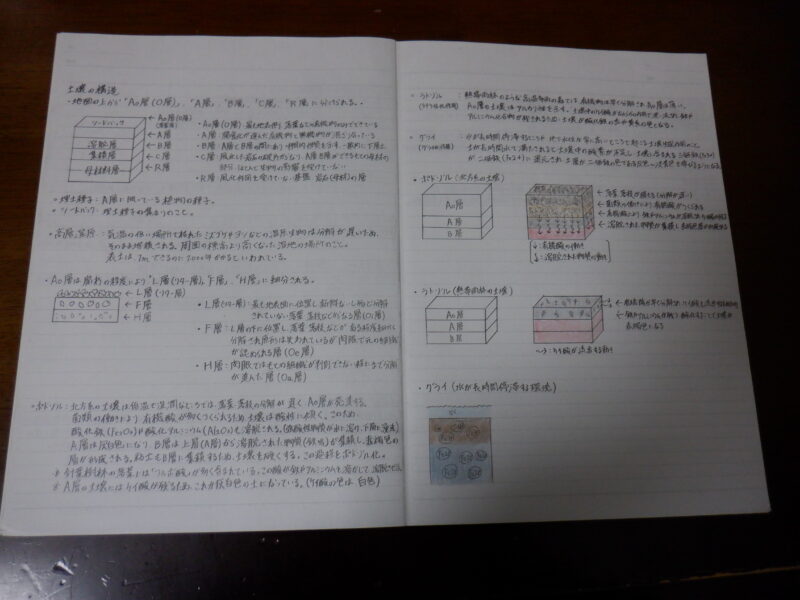

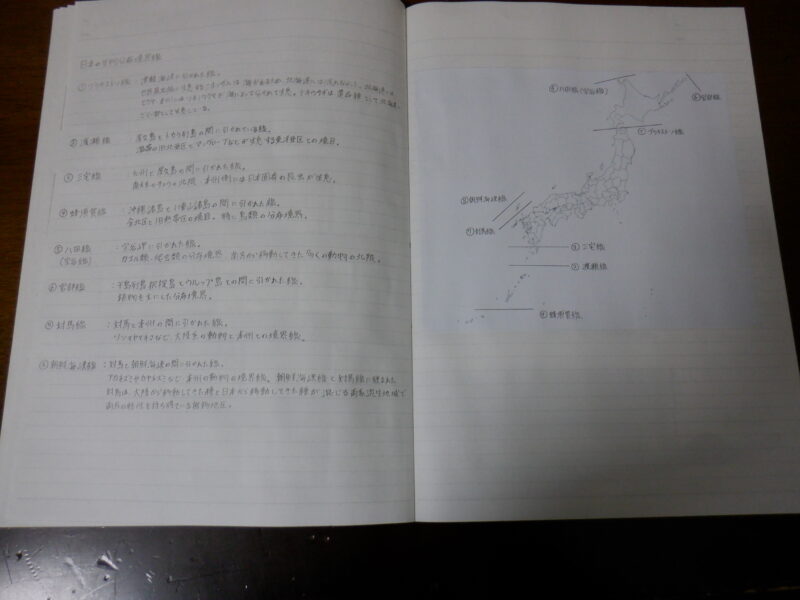

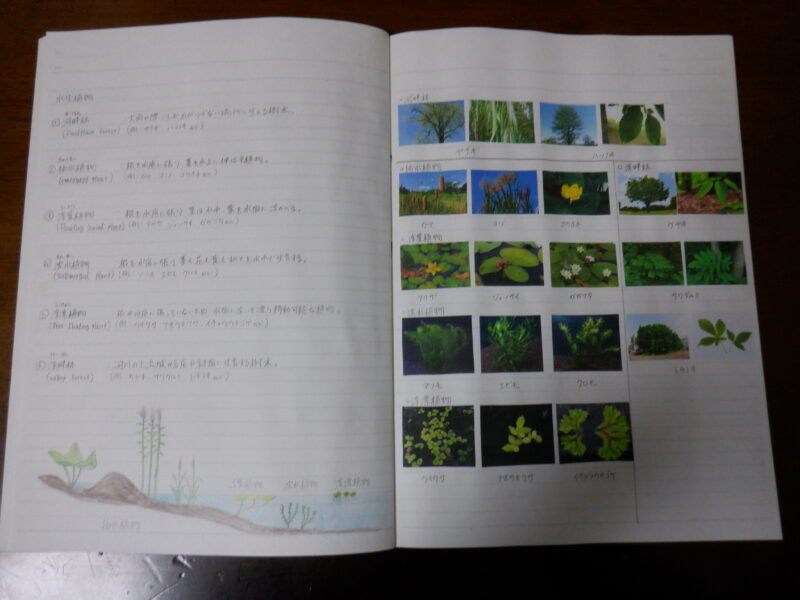

学習ノートには、分からない用語や環境関連法、生物の写真などを貼りながらまとめていきました。

ビオトープ管理士公式テキストに記載されている中で、特に環境関連法や地域計画のページは、各法律や制度の内容が詳しく記載されています。

余白にも補足説明が書かれているため、1ページあたりの文字数が多いです。

ちなみに環境関連法と地域計画のページを合わせると約80ページほどあります。

私もはじめて環境関連法のページを見た時は、文字の多さに驚いてそっと閉じました(^▽^;)

参考書内の法律の解説文は、以下のように書かれています。

例文

「〇〇(大臣や市町村等)は基本的な✕✕方針(第~条)に基づき計画を定めます(第~条)。また□□に対し■■計画(第~条の1)が、△△に対し▲▲計画(第~条の2)が〇〇(大臣や市町村)によって定められます。☆☆について必要がある時は★★が〇〇(大臣や市町村等)により定められます(第~条の3~4)。」

このような感じで解説ページが続きます。

似たような名前や内容の法律が多いため、参考書のみでは「この内容って法律Aと法律Bのどっちだっけ??」みたいなことがあるかもしれません。

そこで自分なりにノートにまとめることで内容の整理や理解に繋がります。

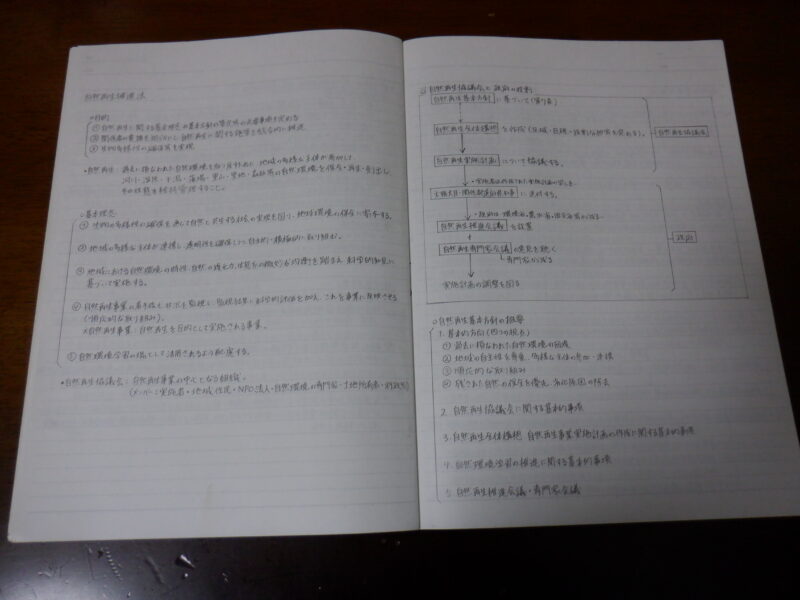

学習ノートでは環境関連法と地域計画を重点的にまとめていきました。

ノートまとめで工夫したこと

- 1ページにつき一つの法律(たとえ行数が余っても、新しい法律は次のページから記入)

- 法律の経緯と目的、内容別におおまかに分けました

- 文章を見やすくするために行間は空けました

- 手続き方法など文章で説明されているものは一目で分かるように図表にしました(フロー図作成)

- 生態学やビオトープ論は、生物の写真を貼ったりイラスト等でイメージしやすいようにしました

使用した学習ノートです。

学習するうえで利用したサイト

環境関連法では、「環境省のHP」や「WWFジャパンのHP」、「e-Govの法令検索」などを利用しました。

小論文について

出題されるテーマ

小論文は毎年3つのテーマが設けられています。

受験のときに出題されたテーマ

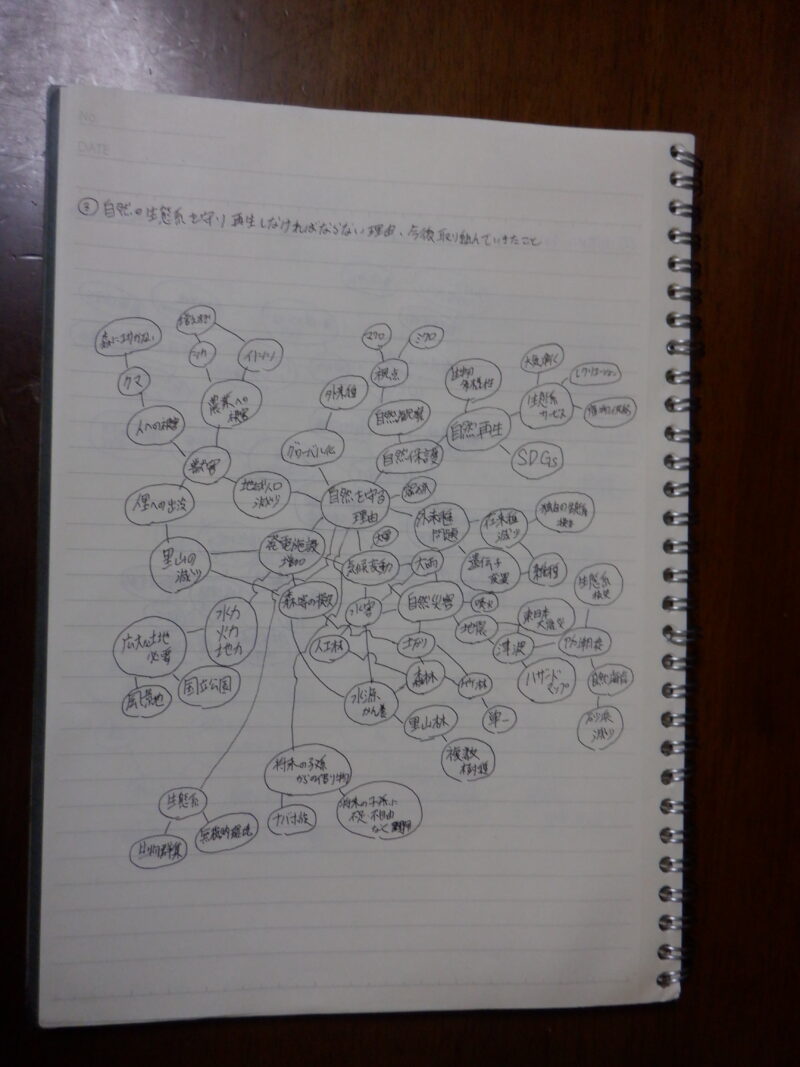

①自然とは人間にとってどのようなものであるかを述べ、自然の危機的状況を改善するためにどのような取組を行っていきたいかを述べなさい。

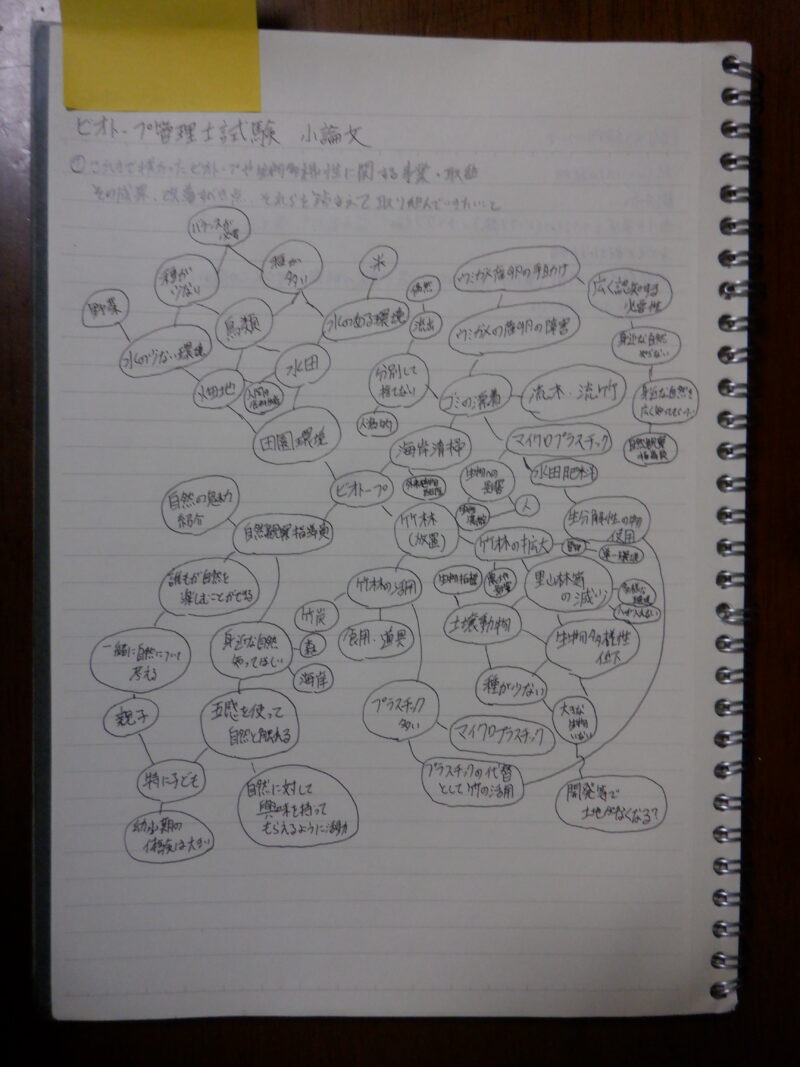

②これまでに携わったビオトープや生物多様性に関わる事柄を具体的に挙げ、成果、改善すべき点、それを踏まえて今後取り組んでいきたいことを述べなさい。

③ビオトープ管理士資格試験に向けた勉強を通じて身に付けた知識や考え方を、今後、どういかしていきたいかを具体的に述べなさい。

出題されるテーマは毎年変わりますが問われている内容は大体同じなので、

自分に合うテーマをあらかじめ決めておき、書けるようにしておくと心強いと思います。

テーマ探し

自分に合うテーマを決めるといわれても、

実際には「どんなことを書いたらいいのか?」、「書ける内容が浮かんでこない」といった悩みもあるかと思います。

私が小論文のテーマ探しの際に実践したことは「マインドマップ」の活用です。

ノートの中央にテーマを書き、テーマを起点に関連する言葉をつなぎ合わせていきます。

私の場合、マインドマップには、自分の体験したことや世の中で注目されている自然環境に関する内容(環境問題やSDGs、自然災害等)など思いついた言葉を書いて線で繋げていきました。

実践したマインドマップです。

言葉を線でつなぐことでテーマの方向性が決まっていきます。

以下はマインドマップをもとに書いた内容です。

テーマ:②これまでに携わったビオトープや生物多様性に関わる事柄を具体的に挙げ、成果、改善すべき点、それを踏まえて今後取り組んでいきたいことを述べなさい。

私たちの住む地元には、どのような自然があるのかを知ることが大切だと考えています。

私の住んでいる地元には海岸があります。この海岸にはウミガメが産卵に訪れることで有名で、定期的に地元のボランティアによる海岸清掃が行われています。私も学生の時に市の広報誌でこの海岸を知り、学生時代は清掃活動に参加していました。活動を通して、ウミガメの生態以外に、在来の海浜植物が外来植物によって駆逐されている問題や護岸工事による自然海岸の減少などの現状について知りました。

実際に身近な自然に足を運び自分の目で見ることで、自然が抱えている現状や環境問題を身近なものに感じるようになりました。

今後は、多くの人に身近な自然について知ってもらうために、SNSを活用した宣伝や今回ビオトープ管理士の勉強で学んだ知識を活かして、自然の魅力や大切さについて広めていきたいと考えています。

ビオトープ管理士試験に向けての勉強と合わせて、実際にボランティア活動や自然体験学習などに参加することで、

自然環境に対する視野が広がり、また小論文の内容も深まっていくと思います。

※資格試験では時間が限られているため、時間内に400字以内で書けるように事前に練習しておくと良いと思います。

まとめ

今回は、2級ビオトープ計画管理士の勉強方法についてご紹介しました。

勉強方法について少しでも参考になれば幸いです。

前回は「計画部門」を受けたので、次は「施工部門」に挑戦しようと考えています。

今回の内容は以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

Kenchan